\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!

バトネは、野菜を均一な棒状に切る技術で、火通りや見た目を良くするために覚えておきたい基本スキルです。包丁の使い方や姿勢、食材の選び方を押さえれば、短時間で安定した切り方が身につきます。ここでは初心者でも実践しやすいポイントと手順、失敗対処法や応用例まで丁寧に解説します。

バトネの切り方を短時間で身につける重要ポイント

バトネを短時間で習得するには、道具、姿勢、反復練習の三点セットが重要です。まずは切れ味の良い包丁を用意し、まな板の位置や立ち方を整えることで効率が格段に上がります。毎回同じ基準で幅を決める癖をつけると、安定した仕上がりになります。

包丁の握り方は無理に力を入れず、刃のコントロールが効く持ち方を覚えてください。最初は太めに揃えて切ると時間内に形を整えやすく、慣れてきたら細さを調節していくと良いでしょう。練習は一日数分で十分で、続けることで短時間での正確さが向上します。

反復練習にはタイマーを使って工程ごとの時間を決めるのがおすすめです。失敗して幅がばらついた場合の直し方や、滑りやすい食材の固定法を覚えると、急ぎの調理でも落ち着いて作業できます。まずは基本を押さえ、毎日少しずつ続けることが上達の近道です。

推奨する包丁の種類と刃の状態

バトネには万能包丁(牛刀)や三徳包丁が適しています。刃渡りは18cm前後が使いやすく、長すぎず短すぎないサイズが安定した切りに役立ちます。刃の形状は直線的で刃先が安定しているものを選ぶと、縦方向の切りが揃いやすくなります。

刃の状態は非常に重要で、切れ味が落ちると力を入れて押し切るようになり幅が揃いにくくなります。使用前に軽く砥いでおくか、切れ味のチェックを行ってください。チェック方法はトマトや紙を薄く切ってみて抵抗感が少ないか確かめると分かりやすいです。

また、刃先の欠けや歪みがあると均一な切りができないため、異常があれば専門店での修理や交換を検討してください。握りやすさも重要なので、柄の形や重さも実際に手に取って確認することをおすすめします。

まな板と作業スペースの整え方

まな板は滑らないように濡れ布巾を下に敷くか、滑り止めシートを使って固定してください。作業スペースは包丁の左右に十分な余白を確保し、切ったものを置くスペースもあらかじめ作っておくと流れがスムーズです。

照明は手元がはっきり見えるようにし、床や台が濡れていないことを確認してください。高さは肘がやや曲がるくらいが目安で、低すぎたり高すぎたりすると姿勢が崩れて切りにくくなります。食材はカット前に水気を拭き取り、滑りやすい場合は端を少し押さえて安定させると良いです。

調理器具やごみ入れの位置も近くに置き、移動を減らすことで時間短縮になります。作業の導線を整えることで、集中して切ることができるようになります。

バトネの標準寸法と使い分け

バトネの標準寸法は一般的に長さ約5cm、幅約1cm、厚さ約1cmが目安です。ただし用途や料理によって多少変えます。揚げ物やロースト用には太め、スープや煮込み向けには細めに揃えると調理時間や食感が最適になります。

使い分けの例として、フライ用は幅1.2〜1.5cm、スープやサラダ用は0.8〜1.0cm程度が使いやすいです。揃っていることで火通りが均一になり、仕上がりの見栄えも良くなります。練習の段階では太めに切ってから慣れて細さを調整すると失敗が少なくなります。

料理ごとに寸法を覚えておくと作業が早くなります。まずは基準を決め、それに合わせて幅を揃える癖をつけましょう。

安定した姿勢と握り方のコツ

姿勢は足幅を肩幅程度に開き、上体をやや前傾にして重心を安定させます。肘はリラックスさせ、手首や腕の動きで刃をコントロールする意識を持ってください。必要以上に力を入れず、手首と肩の柔らかい動きで切ると疲れにくくなります。

包丁の握り方は「指先を握るように」よりも、親指と人差し指で刃元を軽くつまむグリップが安定します。反対の手は食材を押さえつつ、指の関節を使ってガイドにすることで安全に切ることができます。力任せではなく、刃を滑らせるように動かすと刃先の通りが良くなります。

日常的に短時間で行う練習を積むと、自然と安定した姿勢と握り方が身についていきます。

毎日続けるための簡単練習法

毎日続けるコツは短時間でできるメニューを決めることです。朝の数分や夕食前の5分を使って、にんじんや大根など比較的扱いやすい食材でバトネだけを数本切る練習をしてみてください。タイマーで3〜5分を区切ると集中しやすくなります。

練習のポイントは「幅を揃える」「スピードより正確さ優先」「刃の通りを意識する」ことです。週に一度は写真を撮って比較すると上達が実感できます。飽きないように切る太さを変えたり、使う食材を替えたりするのも続ける工夫になります。

少しの時間を毎日継続するだけで、短期間で安定したバトネが切れるようになります。

本場イタリアで人気No.1!

3人に1人が選ぶパスタであなたの家もレストランに。

バトネを切る前に知っておきたい基本知識

バトネは見た目だけでなく、火通りや食感に大きく影響する切り方です。切る前の準備や食材選び、目的に応じた寸法を理解しておくと調理全体がスムーズになります。ここでは基礎知識と家庭での応用ポイントを中心に説明します。

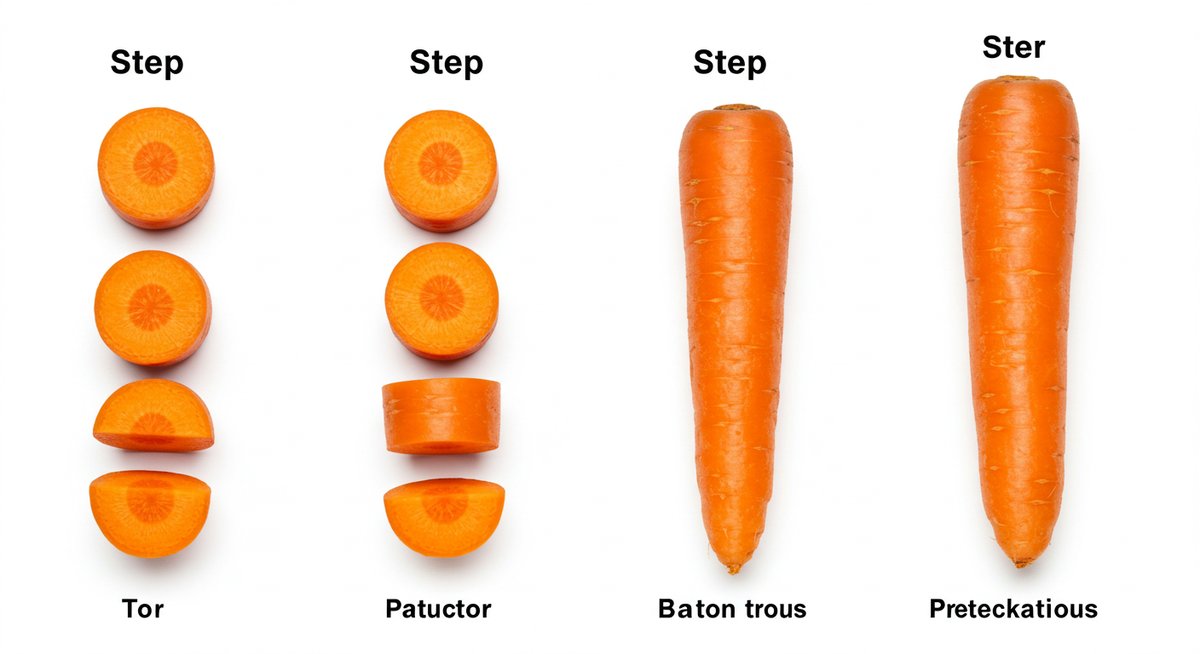

バトネとはどのような形か

バトネは細長い棒状のカット法で、断面は四角形に近く、長さと幅が揃っているのが特徴です。フランス語では「バトネ(bâtonnet/バトネ)」と呼ばれ、ジュリエンヌより太いサイズにあたります。均一な形状に切ることで火の通りが均等になり、食感と見た目が整います。

家庭ではにんじん、じゃがいも、セロリなど多くの野菜で使われます。切った後の利用範囲が広く、炒め物、揚げ物、ロースト、スープといった料理で重宝します。見た目が整うことで料理全体の品質が上がるため、シンプルなサイドにも向いています。

切り方が食感と火通りに与える影響

バトネの均一さが欠けると、太い部分は火が通りにくく、細い部分は過火になる可能性があります。均一に揃えることで、加熱時間を一定にでき、ムラのない仕上がりになります。特に揚げ物やローストではこの差が顕著に出ます。

食感にも影響があり、太めに切るとほくほく感やシャキッとした食感が残りやすく、細めに切ると柔らかさが出やすくなります。料理の狙いに応じて太さを調整することが大切です。調理時間が限られる場合は細め、食感を楽しみたい場合は太めにするなどの使い分けが効果的です。

バトネに向く食材と選び方

バトネに向く食材は断面が安定している根菜類や硬めの野菜が中心です。にんじん、じゃがいも、大根、セロリ、きゅうりなどが代表的です。葉物や柔らかい果物は形が崩れやすいため向きません。

選び方のポイントは真っ直ぐで太さが均一なものを選ぶことです。曲がりのある野菜はまず直線部分を使うか、曲がりを切り落としてから揃えるとムダが少なくなります。鮮度の良いものは切ったときの食感も良く、調理後の見た目もきれいです。

標準的な長さと太さの目安

標準的なバトネは長さ約5cm、幅と厚さが約1cm前後が基本です。用途によって幅を0.8〜1.5cm程度で変えます。スープやサラダには細め、フライやローストには太めが適しています。

家庭では長さを一定に揃えるより、幅を揃えることに重点を置くと扱いやすくなります。長さは調理器具や盛り付けに合わせて調整しましょう。

フランス料理での使われ方

フランス料理ではバトネ(bâtonnet/バトネ)は盛り付けや付け合わせでよく使われます。食材の火通りを均一にするため、プロでも細かく寸法を揃えることが求められます。ソースやプレートのバランスを考えたサイズ使い分けが行われます。

見た目の美しさが重要な場面では、バトネをさらに整えて盛り付けることで、料理全体の品格が上がります。家庭でもこの考え方を取り入れると料理のクオリティが向上します。

家庭料理への応用ポイント

家庭では完璧さより効率を優先して構いません。まずは幅を揃えることを重視し、太さの基準を決めてから練習してください。時間がないときは太めに切って火通りを確認しやすくする方法もあります。

また、切ったバトネを冷凍保存しておくと、作り置きや時短に役立ちます。料理ごとに適した太さを覚えておくと、献立に合わせた合理的な調理がしやすくなります。

実践で身につけるバトネの切り方手順

実践では手順を分解して、一つずつ確実に行うことが上達の近道です。ここでは皮むきから保管まで、家庭でもすぐに実践できる手順を詳しく説明します。

皮むきと端の揃え方

皮むきは包丁の背やピーラーを使って薄く剥ぎます。にんじんや大根は表面の汚れや固い皮を取り除くことで断面が安定します。ピーラーだと手早く均一に剥けます。

端の揃え方はまず両端を切り落として平らにすることから始めます。片方を平らにすると次に縦に切るときに食材が安定するため、安全に切り進められます。端を揃えたあとは必要に応じて表面を少し削り形を整えてください。

最初のスライスで幅を決める方法

最初のスライスは幅の基準となるため慎重に行ってください。食材を横に寝かせ、安定した面を下にしてから包丁を縦に入れ、幅を一定に保ちながらスライスします。ここで決めた幅を基準に残りを切り揃えます。

スライスが不安定な場合は、最初に規則的なガイド切りを浅く入れておくとその後の幅が揃いやすくなります。慣れるまでは厚めに切ってから調整する方法がおすすめです。

安定して縦に切るための置き方

縦に切るときは食材を長手方向に安定させるため、平らにした面を下にして置きます。反対の手で押さえる際は指の関節をガイドにして、刃と指の距離を保ちながら動かします。

包丁は刃元から刃先にかけて滑らせるように動かすと切りやすく、力を入れすぎないことがポイントです。滑りやすい食材は少し押さえつけるか、濡れ布巾でまな板を固定すると安定します。

幅を揃えるためのガイド切りの入れ方

ガイド切りは浅く繰り返すことで幅を揃える方法です。まず端に浅い切り目を入れておき、その位置を目印にして次から同じ幅で切っていきます。特に慣れないうちはこの方法が有効です。

ガイド切りを両端に入れておくと、途中でズレてもすぐに修正できます。目印をつけることで目視だけに頼らず、確実に揃えることができます。

横に切って均一な棒にする工程

縦に切り出した板状のものを横に倒し、幅を揃えてから横に切ることで均一な棒状に仕上げます。切るときは一本ずつ向きを変えず、連続して切るとリズムが生まれて仕上がりが一定になります。

切り終えたら並べて見た目を確認し、ばらつきがあれば太い部分を再度切って調整します。最初はゆっくりでも、慣れるとスピードが上がります。

切ったバトネを揃えて保管する方法

切ったバトネは水にさらしてアク抜きや色止めをする場合もありますが、すぐに使うならペーパーで軽く水気を取ってから容器に入れてください。保存は冷蔵で2〜3日が目安です。

冷凍保存する場合は、トレイに並べて凍らせた後にジッパー袋へ移すとくっつかず便利です。保存時はサイズごとに仕分けしておくと、使うときに探しやすく時短になります。

調理別に切り方を変える判断基準

調理法によって太さを変えると仕上がりが良くなります。揚げ物は太めで食感を残し、スープは細めで短時間で火を通すのが良いでしょう。ローストは均一に火が入る太さを選んでください。

また、見た目を重視する料理では寸法をより厳密に揃え、家庭料理では実用性を重視しても差し支えありません。料理の目的に合わせて基準を変える柔軟さが役立ちます。

作業時間を短縮する実践テクニック

時間短縮には工程の組み立てが重要です。皮むきと端揃えをまとめて行い、スライス→縦切り→横切りの流れを止めずに行うと効率的です。また、切ったものは都度まとめて容器に入れると作業の無駄が減ります。

もう一つのコツは道具の整備で、切れ味が良い包丁や滑りにくいまな板を使うことで切る力を減らせます。慣れてきたらタイマーを使って工程ごとの時間を短縮する練習を取り入れてください。

世界2位のピザ職人が手掛けたピザが自宅で味わえる!

ボリューム満点の5枚セットでピザパーティーを楽しもう。

よくある失敗とすぐできる対処策

バトネ作業でよくある失敗には幅のばらつき、食材の滑り、火通りのムラなどがあります。ほとんどは道具の調整や手の使い方で簡単に改善できます。ここでは原因とすぐできる対処法を具体的に紹介します。

幅にばらつきが出る原因と直し方

幅がばらつく原因は基準の欠如と手元のブレが主です。最初のスライスで基準幅を決め、その幅を守る意識を持つことが改善につながります。ガイド切りを浅く入れておくと、後からその目印に沿って切ることで揃いやすくなります。

また、刃の向きや立て方が安定していないとブレが出るため、握り方や姿勢を見直してください。慣れるまではゆっくり丁寧に切り、仕上がった後で太い部分を再カットして調整する方法も有効です。

食材が滑るときの固定方法

食材が滑る場合は、まず表面の水気を拭き取り、まな板の下に濡れ布巾や滑り止めを敷いて安定させます。手で押さえるときは指の関節をガイドにして押さえ、刃を動かす際に食材が動かないようにします。

滑りやすい場合は端を少し切り落として平らな面を作ると安定します。必要に応じて菜箸や木べらで押さえながら切る簡易的な方法もあります。

火通りが偏るときの調整法

火通りが偏るときは太さの差が原因なので、調理前に厚い部分を再度切って均一に整えます。調理途中で気づいた場合は加熱時間を調整するか、厚い部分だけ先に火を通すなどの工夫が可能です。

また、加熱時には鍋やフライパンの配置を工夫し、熱源に近い部分と遠い部分ができないように混ぜる回数を増やすとムラを減らせます。オーブンでは途中でひっくり返すことで均一に焼けます。

指先を守るための安全な手の使い方

指先を守るためには、反対の手の爪側を刃に近づける「猫の手」スタイルを基本にしてください。指先は内側に曲げて関節をガイドにし、刃から距離を保ちます。

また、力任せに押し切らないこと、刃を引く・押す動作を滑らかに行うことも大切です。万が一のために包丁用の手袋を使うのも有効です。

包丁の切れ味低下の簡易チェック

切れ味の簡易チェック方法として、トマトや紙を薄くスライスしてみて抵抗があるか確認してください。抵抗が大きければ砥ぎが必要です。また、切れ味が落ちると食材が潰れやすくなるので見た目で判断することもできます。

自宅で簡単に砥げない場合は、研ぎ直しサービスを利用するか、砥石の使い方を学んでおくと長期的に役立ちます。

バトネの活用法とアレンジ例

バトネはそのまま食卓で映えるだけでなく、ほかの切り方への展開や調理法の使い分けで料理の幅が広がります。ここでは応用例と家庭で試せるメニューを紹介します。

ジュリエンヌやブリュノワーズへの展開方法

バトネをさらに細く切るとジュリエンヌ(julienne/ジュリエンヌ)になります。横に薄くスライスして細い棒に揃えれば、サラダや飾り切りに使いやすくなります。さらに立方体に切ればブリュノワーズ(brunoise/ブリュノワーズ)になり、ソースの風味出しや繊細な付け合わせに適しています。

段階的に細くしていく練習をすると、他のカット法にも応用しやすくなります。バトネを基礎にして幅を半分、さらに半分と切り分ける練習がおすすめです。

揚げ物や炒め物での使い分け

揚げ物では太めのバトネが衣とのバランスが良く、内部がふっくら仕上がります。炒め物では細めに揃えることで短時間で火が通り、シャキッとした食感を保てます。油の温度や炒める時間に応じて太さを変えると調理が安定します。

また、均一な大きさに切ることで見た目もきれいになり、家庭料理でもプロの仕上がりに近づけます。

スープやサラダで映える切り方

スープやサラダでは細めのバトネが見た目に繊細さを与えます。スープに入れる際は太さを揃えることで火通りが均一になり、食感のバラつきを防げます。サラダでは色のコントラストを意識してカットする食材を選ぶと見栄えが良くなります。

ドレッシングやスープのベースに合わせて太さを調整すると、全体のバランスが整います。

見た目を良くする盛り付けの工夫

盛り付けではバトネを扇形に並べたり、中心に高さを作って放射状に配置したりすると見栄えが良くなります。色の組み合わせを考え、緑・赤・黄などを混ぜると華やかになります。

また、同じ長さに揃えることで整然とした印象になり、皿全体が引き締まって見えます。ソースやハーブでアクセントをつけるとさらに洗練された見た目になります。

家で試せる練習メニュー例

初心者向けの練習メニューとして、にんじんのバトネ切りを毎日5分続ける方法がおすすめです。フライ用に太め、スープ用に細めと用途別に切り分けて保存し、実際の料理で試してみてください。

また、じゃがいもをバトネに切ってローストにする練習も有効です。火加減や時間で食感がどう変わるか確かめることで、切り方と調理の関係が理解しやすくなります。

日常で使えるバトネ切り方のまとめ

バトネは形を揃えることで火通りと見た目を良くする基本テクニックです。包丁の選定、まな板の固定、姿勢や握り方を整え、短時間の毎日練習で確実に身につきます。用途に応じて太さを変えることで家庭料理の幅も広がります。

まずは基礎を押さえ、少しずつスピードを上げていってください。失敗しても調整する方法があるので、焦らず継続することが上達の近道です。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!