\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!

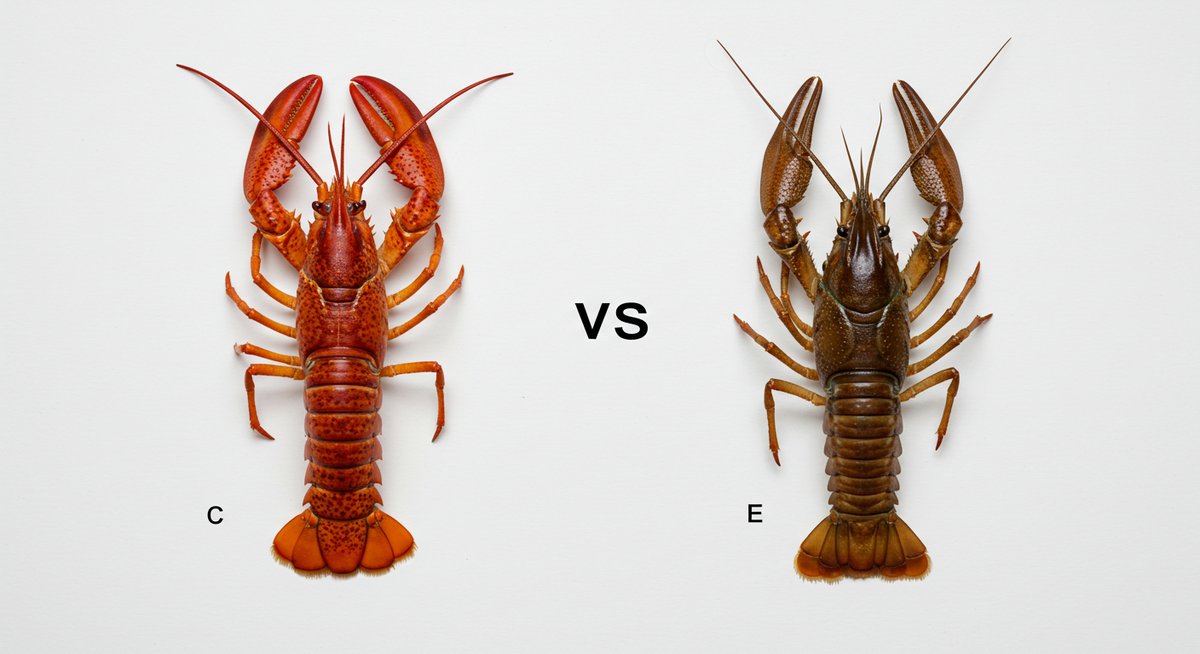

ロブスターとザリガニは見た目が似ているため混同されやすいですが、生息域や体の形、味や飼育方法などで明確な違いがあります。この記事では短時間で押さえたいポイントから詳しい生態や調理面まで、写真がなくても判断できる特徴をわかりやすく整理します。海で見かけるものと川や池で見かけるものの見分け方、実際に食べるときの違いまで、日常で役立つ情報を中心にお伝えします。

ロブスターとザリガニの違いを短時間で把握するポイント

ロブスターとザリガニを素早く見分けるには、生息域、ハサミや尾の形、大きさの違いをチェックするのが便利です。特に海水か淡水かで暮らす場所が決まっているため、出会う場所だけでも判断材料になります。

見た目ではロブスターは縦長の大きな体と太いハサミ、ザリガニは小型で細身の体と比較的小さめのハサミという違いが多くの場面で当てはまります。加えて、尾部の幅や甲羅の模様、歩脚の見た目を確認すると確実です。

食材としても区別がつきやすく、ロブスターは高価で身がしっかりしており、ザリガニは身が細く淡泊な風味が特徴です。飼育面ではザリガニは淡水飼育が簡単で繁殖力が強い反面、外来種問題にもなり得ます。

生息域から見る違い

ロブスターは主に海洋に生息し、岩礁や砂泥底など潮通しの良い環境を好みます。海水域での分布が広く、冷温帯から温帯の沿岸に多く見られます。夜間に活動して餌を探すことが多い点も特徴です。

対してザリガニは淡水域に適応しており、河川、池沼、湿地などの静かな流れや停滞水でよく見られます。水草や石の隙間に潜み、酸素濃度や水質の影響を受けやすい性質があります。

生息域の違いは見分けの最初の手掛かりになります。海岸や港で見つけた大型の甲殻類はロブスターの可能性が高く、川や池で見つけたものはほぼザリガニだと判断できます。

見た目で分かる代表的な特徴

ロブスターは体が大型で頑丈な甲羅を持ち、前方に発達した大きなハサミが目立ちます。体色は種によって赤褐色や青緑、暗色などさまざまで、尾部(腹部)が幅広く筋肉質なのが特徴です。

ザリガニはロブスターに比べて小柄で、全体が細長く見えます。ハサミはロブスターほど大きくなく、体色は淡褐色や赤色、緑がかったものなどさまざまです。甲羅の質感はやや柔らかく、背中に明瞭な隆起や模様が入ることがあります。

簡単に見分けるポイントとして、体の大きさ、ハサミの発達度合い、尾部の太さや甲羅の硬さをチェックしてください。

大きさとハサミの違いを比べる

ロブスターは種によって差はありますが、一般に体長が大きく、ハサミも非常に発達しています。特に一対のハサミのうち片方が岩を砕くような平たい形、もう片方が捕食用に鋭い形になるなど機能分化が見られます。これがロブスターの食物捕獲と処理に役立ちます。

ザリガニは全体が小型で、ハサミも比較的小さいため力強さではロブスターに劣ります。ハサミは餌をつかんだり巣穴を整えたりするのに適した形状で、左右対称に近いことが多いです。

海で見かける非常に大きなハサミはロブスターを示唆し、淡水の小型の甲殻類でハサミが控えめならザリガニだと判断できます。

分類学的な位置づけの差

ロブスターとザリガニはどちらも甲殻類に属しますが、分類学的には異なるグループに分かれます。ロブスターは主にイセエビ類(ネオフォラクス類など)やオマール類とされ、海に適応した形態を持つ一群です。

ザリガニは淡水性のエビ下目に属し、北米やヨーロッパ、アジアに多くの種が分布します。系統的には近縁な淡水甲殻類と分岐しており、陸上や淡水環境への適応が進んでいる点が特徴です。

分類の違いは生態や形態、遺伝的背景に反映されており、学術的には明確に区別されています。

味と食感の違いを簡潔に

ロブスターの身は繊維が太くしっかりしており、濃厚で甘みのある風味が魅力です。料理では蒸す、茹でる、焼くといった調理法で身の弾力と風味を楽しむことができます。

ザリガニは身が細く繊維も繊細で、味は淡泊で甲殻の旨味が穏やかです。スープやソースに入れて旨味を引き出したり、茹でて殻ごと食べたりすることが一般的です。

料理用途によって使い分けると、ロブスターはメインの豪華食材、ザリガニはアレンジや大量調理に向く食材として扱われます。

飼育と生態系への影響の違い

ザリガニは淡水での飼育が比較的容易で繁殖力も高いため、観賞用や食用として導入されやすい反面、外来種化して在来種に影響を与えることがあります。河川や湿地での過剰な個体数増加は生態系バランスを崩す原因になります。

ロブスターは海水環境での飼育が必要で、サイズや水質管理の面から家庭での飼育は難易度が高いです。漁獲圧が強い地域では資源管理が重要になり、持続的な漁業が求められます。

双方とも人間活動による移入や乱獲が生態系へ影響を及ぼすため、適切な管理と注意が必要です。

本場イタリアで人気No.1!

3人に1人が選ぶパスタであなたの家もレストランに。

生息と行動の違いを詳しく解説

ロブスターとザリガニは生息地や行動パターンに違いがあり、それが見分けにつながります。ここでは淡水・海水の暮らし方から繁殖、生態系への影響まで詳しく解説します。

淡水と海水どちらで暮らすか

ロブスターは海水域に適応しており、沿岸の岩礁や海底の穴に住む種類が多いです。潮の満ち引きや海流に合わせた行動をとることがあり、海藻や小魚、貝類を捕食します。

ザリガニは淡水を主な生息地とし、河川や溜池、湿地帯に生息します。水位や気温の変化に応じて移動することがあり、夜行性で石や水草の下に隠れていることが多いです。

この生息域の違いにより、観察場所で簡単にどちらかを推定できます。海岸での捕獲はロブスター、内陸の水域ではザリガニが基本です。

塩分や水温に対する耐性差

ロブスターは海水の塩分濃度に適応しており、淡水への耐性は低い種類が多いです。水温にも種による幅がありますが、一般に安定した海洋環境を好みます。

ザリガニは淡水環境で生活し、低い塩分濃度や変動する水温にもある程度耐えられる種が多いです。中にはやや塩分を含む汽水域に耐える種類も存在しますが、基本的には淡水向きです。

飼育や移入の際にはそれぞれの耐性を考慮しないと生存に影響が出るため、注意が必要です。

繁殖方法と成長サイクルの違い

ロブスターは海中での産卵や幼生期を持ち、プランクトン段階を経て成長する種が一般的です。幼生は浮遊生活を送り、成長とともに海底へ降りて暮らすようになります。成熟までに年単位の時間がかかることも多いです。

ザリガニは淡水で直接若い個体が育つことが多く、卵を抱えて水中や巣穴で保護する種もあります。繁殖サイクルは比較的短く、個体数が急増しやすい特徴があります。

繁殖様式の違いは資源管理や外来種対策で重要なポイントとなります。

採食習慣と餌の種類の差

ロブスターは肉食傾向が強く、貝類や小魚、死骸などを捕食します。強力なハサミを使って硬い殻を破ることができ、底生生物の捕食者として重要な役割を担います。

ザリガニは雑食性で、水生植物、藻類、小さな無脊椎動物、落ち葉などを食べます。環境によっては腐食物を処理する役割を果たしますが、場合によっては在来の小動物や植物に悪影響を与えることもあります。

餌の選択は生態系内での位置づけや人間の管理方針に関係します。

分布域と外来種問題の現状

ロブスターは世界中の適した海域に広く分布しますが、商業的に漁獲されるため資源管理が進められています。地域ごとに保護規制やサイズ基準が設けられることがあります。

ザリガニは種によっては海外へ持ち込まれ、外来種として問題化するケースが多く報告されています。生態系の攪乱や疾病の伝播、在来種との競合が懸念されており、各国で導入規制や駆除対策が行われています。

外来種対策は地域の生物多様性保全にとって重要です。

形態と分類で見分ける方法

外見の細部を観察することでロブスターとザリガニを確実に区別できます。甲羅やハサミ、腹部などの形態的特徴から分類学的な区別まで、実用的な見分け方を説明します。

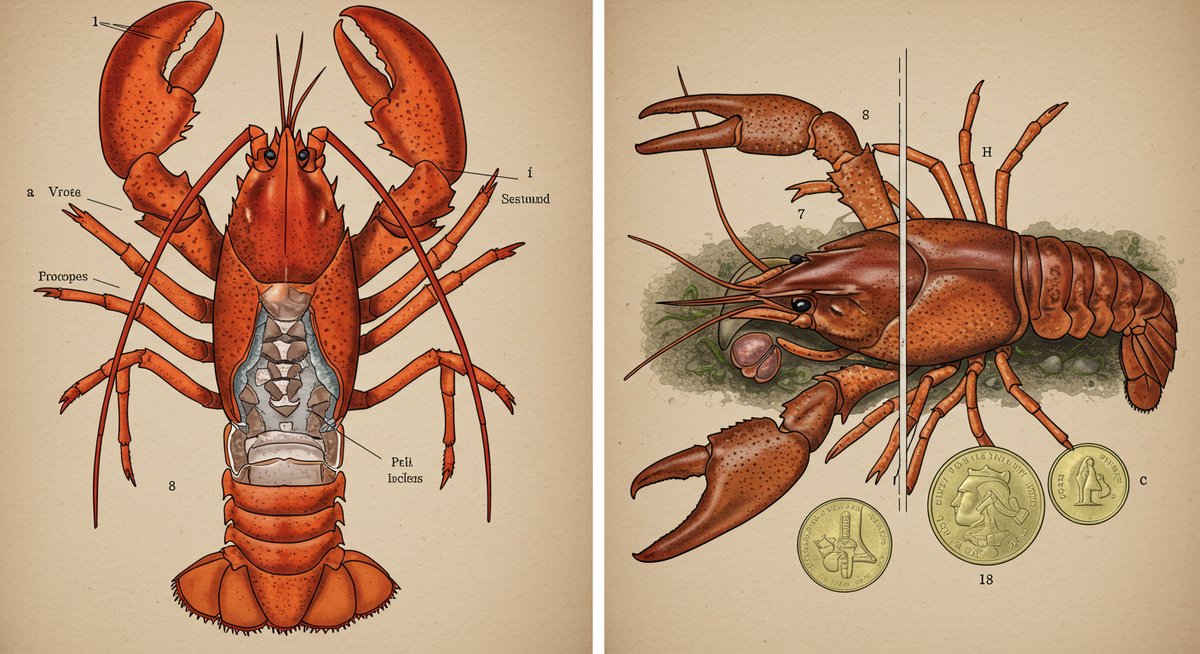

甲羅や体節の構造差

ロブスターの甲羅は厚く頑丈で、体節ごとの分化がはっきりしています。甲羅表面の模様や突起が種ごとに異なり、保護色によって周囲の環境に溶け込むことが多いです。

ザリガニの甲羅は相対的に薄く柔らかい質感のものが多く、体節のつなぎ目が目立つことがあります。背部に明瞭な縦溝や隆起がある種もあり、細部の形状で種の識別が可能です。

甲羅の硬さや模様、体節の見え方を比較するだけでも識別に役立ちます。

ハサミの形状と機能の違い

ロブスターのハサミは一対が特に発達しており、片方がクラッシャー(厚く平たい)で砕く役割、もう片方がカッター状で細かく裂く役割を持つことが多いです。この機能分化は食性と採餌行動に密接に関係しています。

ザリガニのハサミは形が比較的均一で、捕食・巣作り・防御に広く使われます。力はロブスターほど強くないものの、器用に餌を扱うことができます。

ハサミの形とサイズは見分ける際の重要なポイントです。

腹部や尾の形の見分け方

ロブスターの腹部(尾部)は太くて筋肉質であり、泳ぐために発達しています。尾を使って素早く後方へ逃げることができ、尾の板状部分が大きいのが特徴です。

ザリガニの尾部は比較的小さく、泳ぎよりも歩行や隠れるための機能が優先されます。尾の幅や腹節の形状を観察すると識別が容易になります。

尾部の形状は食用としての身質にも影響するため、調理目的でも注目されます。

歩脚の数や配置での判別ポイント

どちらも基本的な歩脚の数は似ていますが、脚の太さや配置、遊泳脚の発達具合に違いがあります。ロブスターは大型の歩脚と明瞭な遊泳脚を持ち、移動や遊泳に適した構造です。

ザリガニの歩脚は細めで、底を歩くことに適した形状になっています。観察時は脚の太さや附属肢の有無を確認すると良いでしょう。

学術的な分類名と近縁種の違い

学術的にはロブスターはクルマエビ目や十脚目の中でも海生グループに属する種類が含まれます。一方、ザリガニは淡水性の十脚目の仲間で、多くの属と種が存在します。

近縁種との比較では外見だけで判断しづらい場合もあるため、学名や分類的特徴を参照することが確実です。漁業や研究目的では専門書や識別キーを用いることが推奨されます。

世界2位のピザ職人が手掛けたピザが自宅で味わえる!

ボリューム満点の5枚セットでピザパーティーを楽しもう。

食材としての扱いと調理で変わる点

ロブスターとザリガニは料理法や流通、栄養面で扱いが異なります。ここでは味の違いだけでなく、調理上の注意点や市場での位置づけ、健康面の比較を説明します。

味の特色と食感の比較

ロブスターは身がしっかりとして弾力があり、濃厚で甘みのある味わいが特徴です。特に尾肉やハサミの肉は食べごたえがあり、素材そのものの風味を楽しむ料理に向いています。

ザリガニは身が細く繊維が繊細で、味は穏やかで淡白です。スープやソース、煮込み料理に入れると旨味を引き出しやすく、日本でもエビ料理の代替として使われることがあります。

料理の方向性によって適した食材が変わりますので、用途を考えて選んでください。

代表的な調理法と扱い方の違い

ロブスターは茹でる、蒸す、グリルするなどの調理法が一般的で、殻を割って身を取り出す工程が重要です。シンプルな調理でも素材の味が活きるため、下処理や加熱の加減に注意する必要があります。

ザリガニは茹でてそのまま食べる簡単な調理や、ポタージュ・ビスクなどの出汁素材、アヒージョや炒め物にも使われます。殻ごと調理することが多く、扱いやすさが魅力です。

調理時間や火加減はそれぞれの肉質に合わせて調整してください。

流通量と市場価格の差

ロブスターは高級食材として流通量が限られ、季節や漁獲量で価格が大きく変動します。大きさや産地、種類によって価格帯に幅があり、特別な場面で使われることが多いです。

ザリガニは地域や種によりますが、比較的安価で大量に流通しやすい食材です。安定供給がしやすく、家庭料理や業務用で広く使われます。

需要と供給、漁獲や養殖の状況が市場価格に影響します。

栄養成分と健康面からの比較

両者とも良質なたんぱく源であり、ビタミンやミネラルが含まれます。ロブスターは脂質が低めで高たんぱく、亜鉛やセレンなどの微量元素を含むことが多いです。

ザリガニも低脂質で高タンパクですが、摂れる栄養素の量は部位と調理法で変わります。アレルギーには注意が必要で、甲殻類アレルギーのある方はどちらも避けるべきです。

健康的な調理を心がければどちらも栄養価の高い食材になります。

漁獲規制や安全性の扱いの違い

ロブスターは漁獲規制やサイズ制限、禁漁期間が設定されることが多く、資源保護の観点から管理が進んでいます。安全性や品質基準も商業流通では厳格です。

ザリガニは外来種問題や繁殖力の高さから、地域ごとに持ち込み規制や駆除対策がとられることがあります。食用として流通する場合も衛生管理は必要です。

消費者としては産地表示や管理情報を確認して購入することをおすすめします。

これだけ覚えれば分かるロブスターとザリガニの見分け方

短時間で確実に見分けるポイントは「生息地」「ハサミの大きさと形」「尾部の太さ」の三つです。海辺で大きなハサミと筋肉質な尾を持つならロブスター、淡水の小~中型でハサミが控えめならザリガニと判断できます。

調理や飼育、環境管理の場面ではさらに甲羅の硬さや行動、生態的な特徴も参考になります。まずはこの三点を押さえておくと日常での判断がぐっと楽になります。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!