ワインと酵母の基礎知識

ワインと酵母の関係は、ワイン造りを理解するうえで欠かせないポイントです。まずは、酵母がどのように関わっているのか、基礎から見ていきましょう。

ワイン造りにおける酵母の役割

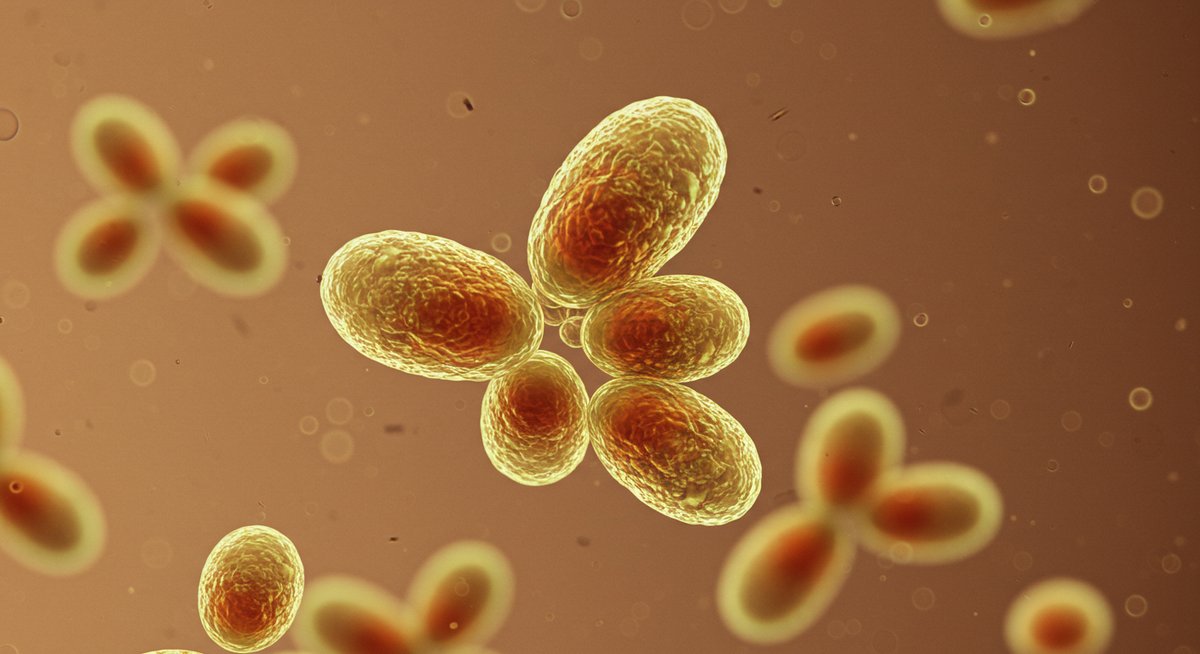

ワイン造りにおいて酵母は、ぶどう果汁に含まれる糖をアルコールに変える重要な働きを担っています。この発酵という過程によって、ぶどうジュースからワインが生まれるのです。酵母が糖を分解する際には、アルコール以外にも炭酸ガスや様々な香り成分も生み出されます。

また、発酵の進み方や温度、酵母の種類によってワインの個性が大きく変わることがあります。たとえば、発酵がゆっくり進むとフルーティな香りが残りやすく、発酵温度が高いとアルコール度数が上がる傾向があります。このように、酵母はワインの味や香り、質感にも深く影響しているのです。

酵母の種類とワインへの影響

ワイン造りに使われる酵母は、大きく分けて「天然酵母」と「培養酵母」の2種類があります。天然酵母はぶどうやワイナリー内に自然に存在し、複数の種類が発酵に関わります。一方、培養酵母は安定した品質を保つために選別・増殖された酵母で、狙った発酵を起こしやすい特徴があります。

酵母の種類によってワインの仕上がりは大きく異なります。天然酵母は複雑で個性的な味わいを生みやすい反面、発酵のコントロールが難しくなる場合もあります。培養酵母は一定の品質や味わいを実現しやすく、多くのワイナリーで利用されています。酵母選びはワインのスタイルや造り手の哲学とも深く関わっています。

ワインと関連する酵母の英語表現

ワインと酵母について知っておくと役立つ英語表現はいくつかあります。海外のワイン情報やラベルを読む際の参考にもなります。

| 日本語 | 英語 | 説明 |

|---|---|---|

| 酵母 | Yeast | 発酵を行う微生物 |

| 天然酵母 | Wild/Natural Yeast | 自然由来の酵母 |

| 培養酵母 | Cultured Yeast | 管理された酵母 |

たとえば、「Fermentation」は「発酵」を意味し、「Yeast Inoculation」は「酵母接種」を指しています。これらの用語を知っておくと、ワインの説明書きや専門サイトの理解がスムーズになります。

本当においしいワインをソムリエチームが厳選した赤ワインのセット!

ぶどうの品種やこだわり、香りや味わいについてのソムリエコメント付きでワインがより楽しめます。

ワインに使われる酵母の特徴

ワインの味や香り、個性は使用する酵母によっても大きく異なります。酵母が持つ特徴を知ると、ワイン選びや楽しみ方がより広がります。

天然酵母と培養酵母の違い

天然酵母と培養酵母には、それぞれ異なる特徴と魅力があります。天然酵母は主にぶどうや醸造所の環境に自生している酵母が自然に発酵を進めるもので、ワインに独特な個性や複雑さをもたらすことが期待されています。

一方で、培養酵母は目的に応じて選抜・培養された酵母を加える方法で、発酵の安定や味わいの再現性を重視する造り手によく使われます。培養酵母を用いることで、狙った香りや味を作りやすく、発酵の失敗も防ぎやすくなります。

表で簡単に比較すると次のようになります。

| 種類 | 特徴 | 向いているワイン |

|---|---|---|

| 天然酵母 | 個性的、複雑 | ナチュラル系、個性派 |

| 培養酵母 | 安定、再現性 | 一定品質を求めるもの |

酵母によるワインの香りと味わいの変化

酵母はワインの香りや味わいを左右します。たとえば、発酵中に酵母が作り出すエステルと呼ばれる成分は、果実や花のような香りを生み出します。酵母の種類や発酵温度の違いによって、その香りの強さや種類が変化しやすいのが特徴です。

また、酵母はワインの口当たりにも影響します。発酵後にワインの中に残る「澱(おり)」には酵母が含まれており、この澱をワインと長く接触させることでコクやまろやかさが増すことがあります。特にスパークリングワインや一部の白ワインでは、酵母の働きによる香りや味わいの変化が重要なポイントとなっています。

ワイン酵母の選び方とポイント

ワイン造りでは、どの酵母を使うかがワインの完成度に大きく関わります。酵母選びのポイントは、ワインの種類や造り手の目指すスタイルによって異なります。たとえば、フルーティさや華やかな香りを強調したい場合は、特定の培養酵母を選ぶことで狙った個性を出しやすくなります。

一方、土地やぶどう本来の個性を活かしたい場合は、あえて天然酵母を使う場合もあります。天然酵母は発酵が不安定になるリスクもありますが、唯一無二の味わいを生み出すことができる点が魅力です。酵母選びの際は、発酵の安定性や味わいの方向性、造りたいワインのイメージなどを総合的に考慮することが大切です。

ワイン酵母にまつわる豆知識

酵母はワイン造りだけでなく、発酵の仕組みや他の食品との違いなど、知っておくと面白いトピックが多くあります。ここでは、ワイン酵母にまつわるちょっとした知識をいくつかご紹介します。

酵母がワインに与える発酵の仕組み

酵母はワインの発酵過程で非常に重要な働きをしています。まず酵母は、ぶどうの果汁に含まれる糖分を分解し、アルコールと炭酸ガス、さらに香り成分などを生成します。この反応が「発酵」と呼ばれるものです。

発酵の進み具合は、気温や酵母の種類、ぶどうの糖度などによって左右されます。発酵が速すぎると香りが飛んでしまうことがあり、逆に遅すぎると雑菌が入りやすくなる場合もあります。適切な管理が良いワインを生み出すポイントとなっています。

ワイン酵母とパン酵母の違い

ワイン酵母とパン酵母は同じ「酵母」の仲間ですが、実は性質や用途に違いがあります。ワイン酵母はアルコール発酵に特化しており、糖から効率よくアルコールを生成できる特徴があります。一方、パン酵母はアルコールよりも炭酸ガスの発生が得意で、このガスによって生地が膨らみます。

また、パン酵母でワインを造ると香りや味が思うように出なかったり、発酵がうまく進まないことがあります。逆にワイン酵母をパン作りに使っても、十分にふくらまないことが多いです。それぞれの酵母は、目的に合わせて選ばれているのが特徴です。

ワイン用語での酵母の呼び方とその意味

ワインに関する酵母の呼び方には、いくつか決まった用語があります。たとえば「野生酵母」「ワイルドイースト」「培養酵母」などが使われます。それぞれの意味を知っておくと、ワインラベルや解説文の理解が深まります。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 野生酵母 | 自然発生する酵母 |

| ワイルドイースト | 英語での「野生酵母」 |

| 培養酵母 | 人為的に増殖された酵母 |

これらの呼び方はワインの製法や個性の説明にもよく登場するため、覚えておくと便利です。

ワインと酵母に関するよくある疑問

ワイン好きの方やこれから楽しみたい方が気になる、酵母にまつわる疑問や不安について解説します。

ワインラベルに記載される酵母情報の見方

ワインラベルには、酵母に関する情報が記載されていることがあります。たとえば「天然酵母使用」「培養酵母発酵」などと書かれていれば、どのような発酵方法が使われたかを知ることができます。

また、英語表記では「Wild Fermentation(自然発酵)」「Cultured Yeast(培養酵母)」と記載されることがあります。ラベル情報を参考にすることで、そのワインの味わいや造り手のこだわりを想像しやすくなります。気になるラベル表記を見つけたら、販売店で尋ねてみるのもおすすめです。

ワイン酵母とアレルギーの関係

ワイン酵母は微生物ですが、一般的に完成したワインに酵母由来のアレルギー症状が出ることは少ないです。発酵が終わったあとは酵母はほとんど取り除かれますが、ごくまれに「澱(おり)」が残る場合があります。

まれに酵母に対する過敏症を持つ方もいますが、ほとんどの人が問題なく楽しめます。気になる場合は澄んだワイン(澱のないもの)を選ぶか、体調に注意して少量ずつ試してみると安心です。アレルギー体質の方は、事前に医師に相談することも検討しましょう。

ワイン酵母の保存や管理方法

ワイン造りに使う酵母は、保存や管理が重要です。市販の培養酵母は乾燥タイプや冷蔵保存が必要なものが多く、購入後はパッケージの指示に従って保存しましょう。高温多湿や直射日光を避け、冷暗所での保管が基本です。

家庭で使う場合も、開封後はできるだけ早く使い切ることが望ましいです。酵母が古くなると発酵力が弱まり、ワインの出来に影響することがあります。保存期間や管理方法を守って扱うことが大切です。

まとめ:ワインと酵母の関係を知ってより深く楽しむために

ワインと酵母は切っても切れない関係であり、酵母の働きや種類によってワインの味わいや香りは実に多彩になります。基礎知識を知ることで、ワイン選びがもっと楽しくなります。

酵母の種類や選び方、発酵の仕組み、ラベル表示の見方などを意識することで、ワインの奥深さがより感じられます。これからワインを選ぶ際には、ぜひ酵母にも注目してみてください。知識を深めることで、ワインの世界を一層豊かに味わえるようになります。

静かに熟成された、海の底の奇跡。

海底で眠り、極上のまろやかさをまとった一本を、あなたの特別な日に。