クラウドシーディングとは何か仕組みと世界での活用例

クラウドシーディングは人工的に雨を降らせる技術として、世界中でさまざまな目的で活用されています。ここではその基本や活用例を紹介します。

クラウドシーディングの基本的な原理

クラウドシーディングの基本的な原理は、雲の中に特定の物質をまいて雨を発生させることです。これは、雲が水蒸気を含んでいても、自然な変化だけでは雨が降らないことがあるため、この技術を用いて雨粒を成長させます。

具体的には、ヨウ化銀や塩化カルシウムなどの細かい粒子を飛行機や地上から雲の中にまきます。こうした粒子は雲の中の水蒸気を集めやすくする働きを持ち、やがて水滴や氷の粒となって、最終的に地上に雨や雪となって降ります。

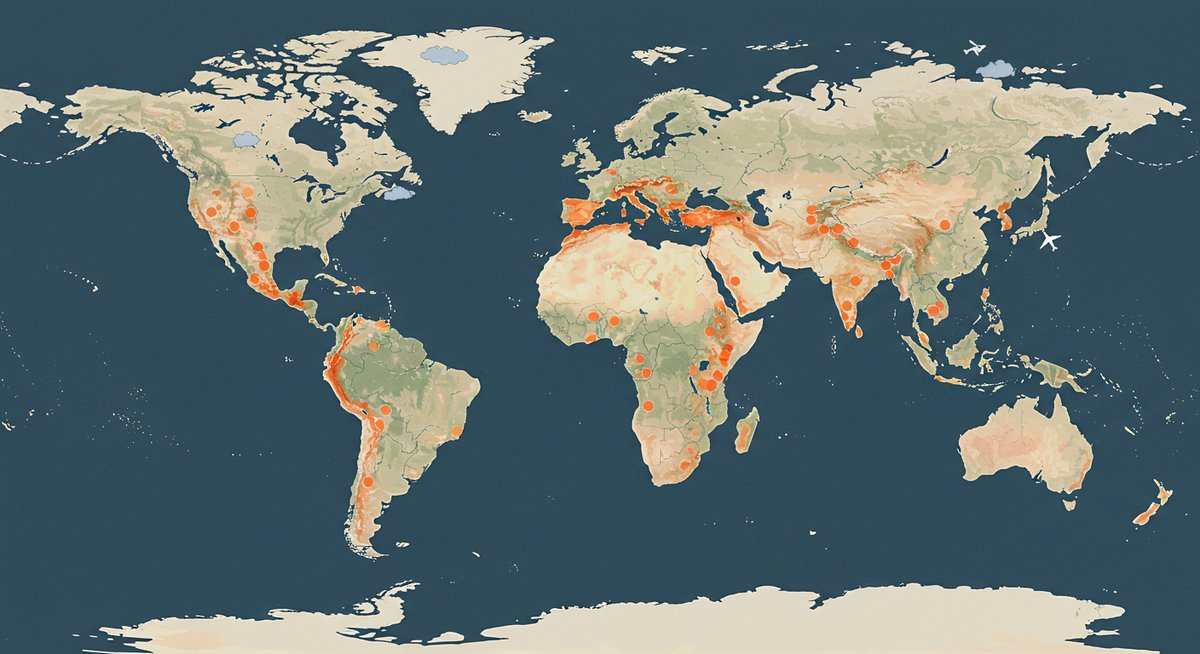

世界各地でのクラウドシーディング実施事例

クラウドシーディングは世界中で多様な目的で行われています。たとえば、アメリカや中国、アラブ首長国連邦などでは、干ばつ対策のために積極的に実施されています。

また、オーストラリアでは農業地帯の水不足解消に、ヨーロッパの一部地域では雪不足の対策として使われています。以下の表に、主な実施国と目的をまとめます。

| 国・地域 | 主な目的 | 実施例 |

|---|---|---|

| アメリカ | 干ばつ・水資源 | カリフォルニア州の降雨促進 |

| 中国 | 農業・イベント | 北京オリンピック時の天候調整 |

| アラブ首長国連邦 | 水不足対策 | 年間を通じた降雨強化 |

クラウドシーディングが注目される背景

クラウドシーディング技術が注目される背景には、気候変動による異常気象や水資源の枯渇があります。近年、干ばつや豪雨など極端な天候が増え、農業や都市生活に深刻な影響を与えています。

また、人口増加に伴い水の需要は年々高まる一方で、自然の雨に頼るだけでは安定した供給が難しくなっています。こうした課題を解決する一つの手段として、クラウドシーディングはますます関心を集めています。

目的とメリットクラウドシーディングが果たす役割

クラウドシーディングは、単なる雨を降らせるだけでなく、様々な問題解決や産業の発展に貢献する役割を果たしています。ここでは、その主な目的やメリットを見ていきます。

干ばつ対策や水資源確保への貢献

干ばつは世界中の多くの地域で深刻な問題となっています。クラウドシーディングは、降雨量が少ない地域に人工的に雨をもたらすことで、農作物の生育や人々の生活用水の確保に役立ちます。

また、ダムや貯水池への水の供給を補助することができるため、長期的な水資源管理にもつながります。これにより、水の安定供給が可能となり、地域社会の持続的な発展が期待されています。

豪雨や異常気象の調整に向けた活用

クラウドシーディングは、単に雨を増やすだけでなく、豪雨や雹(ひょう)などの極端な天候のコントロールにも応用されています。たとえば、雲の成長を早めることで、都市部に集中する大雨を分散させるといった工夫が行われています。

また、航空イベントや大規模な屋外イベント時には、天候を安定させる目的でクラウドシーディングが活用されることもあります。こうした使い方により、予期せぬ被害や混乱の回避につながっています。

農業やワイン生産分野での利点

農業分野において、クラウドシーディングは作物の安定した生育を支える重要な技術となっています。特に雨量が限られる地域では、タイミングよく雨を降らせることで、作物の品質や収穫量を向上させる効果が期待できます。

ワイン生産の現場でも、適切な降雨はぶどうの生育や収穫のタイミングに大きく影響します。クラウドシーディングを活用することで、適切な水分管理ができるため、高品質なワイン作りにも役立っています。

技術と方法クラウドシーディングの最新動向

クラウドシーディングの技術や方法は年々進化しており、より効果的で安全な手法が開発されています。ここでは代表的な手法や薬剤、その違いについて解説します。

主な手法と使用される薬剤の種類

クラウドシーディングには主に、空中から薬剤をまく「航空散布」と、地上から煙として薬剤を放出する「地上散布」があります。どちらも雲の性質や目的によって使い分けられています。

使用される主な薬剤には、次のようなものがあります。

・ヨウ化銀(氷を作りやすくする)

・塩化ナトリウム(食塩、雨粒の成長を促進)

・ドライアイス(二酸化炭素の固体、冷却効果で氷を作る)

これらは、比較的少量でも効果を発揮し、環境への影響も考慮されて選ばれています。

氷河性技術と吸湿性技術の違い

クラウドシーディングには、「氷河性技術」と「吸湿性技術」という二つの主な方法があります。氷河性技術は、雲の中で氷の粒を作りやすくし、降雪や降雨につなげる方法です。主にヨウ化銀やドライアイスが使われます。

一方、吸湿性技術は、雲の中の水蒸気を吸着して大きな水滴を作り出す方法です。塩化ナトリウムなどの吸湿性物質を利用します。雲の種類や気温によって、これら二つの技術を使い分けることで、より効果的に雨や雪を降らせることが可能です。

進化するクラウドシーディング技術の今

最新のクラウドシーディング技術では、ドローンやAIを使った気象データ解析なども取り入れられています。これにより、天候に合わせて最適なタイミングや薬剤の種類を選べるようになりました。

また、薬剤の種類や散布方法も改良が進み、より安全で効率的な運用が可能となっています。科学技術の進歩によって、クラウドシーディングは今後もさらに多様な分野で活用されていくことが期待されています。

課題と今後の展望クラウドシーディングの限界と未来

クラウドシーディングは多くの可能性を持つ一方で、技術的課題や環境への配慮、規制といった問題も抱えています。ここでは現状の課題と今後の展望について見ていきます。

技術的課題や環境への影響

クラウドシーディングは、完全にコントロールできる技術ではなく、天候や雲の状態によって効果が大きく左右されます。思ったように雨が降らない場合や逆に想定以上の降雨が発生することもあり、予測の精度向上が今後の課題です。

また、薬剤の使用による環境への影響も懸念されています。特にヨウ化銀など一部の薬剤については、長期的な蓄積や生態系への影響を心配する声があります。これらを解決するため、安全性のさらなる検証や、自然環境にやさしい薬剤の開発が求められています。

世界各国の取り組みと規制動向

クラウドシーディングの活用は各国で進められていますが、実施にあたっては法律や規制も整備されています。たとえば、アメリカでは州ごとにクラウドシーディングの計画承認や監視が行われており、環境や農業への影響を最小限に抑える工夫がなされています。

また、国際的にも気象操作に関するガイドラインや協定があり、他地域への影響や越境問題について議論が続いています。今後、技術の進展とともに、より厳格なルール作りや情報公開が重要になってくるでしょう。

今後期待されるイノベーションと市場拡大

近年はAIやデータ解析を活用したより精度の高いクラウドシーディングへの期待が高まっています。これにより、狙った地域だけに必要な雨をもたらすことや、気象リスクの最小化が可能になると考えられています。

また、農業や観光業、エネルギー分野といったさまざまな産業での利用が広がり、クラウドシーディング市場は今後さらに拡大する見込みです。新たな技術やサービスの登場により、より多くの課題解決が期待されています。

まとめ:クラウドシーディングが切り開く未来の可能性

クラウドシーディングは、干ばつ対策や農業支援だけでなく、異常気象の調整や産業の発展にも寄与する技術です。今後はさらなる技術革新やルール整備が進むことで、より安全かつ持続可能な利用が期待されます。

地球規模の課題に対応するためにも、クラウドシーディングは今後ますます重要な役割を担うでしょう。新しい技術や知見の普及によって、多様な分野での活用の幅が広がることが期待されています。