\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットして、おうち飲みを楽しもう!

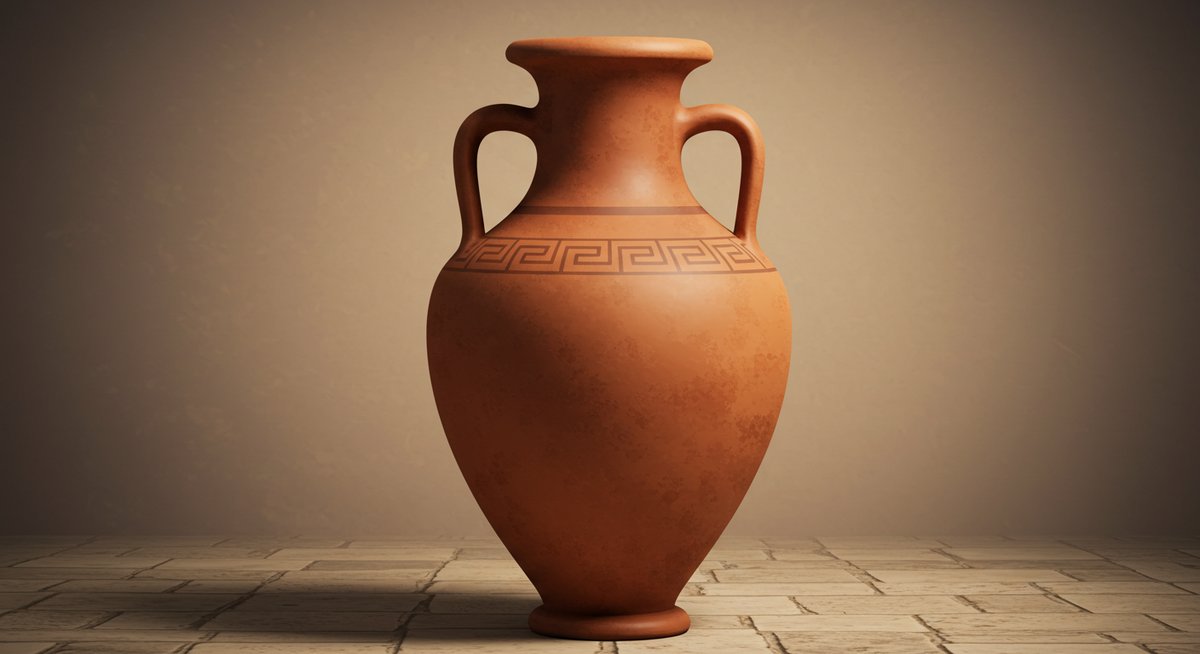

アンフォラとはワインづくりにおける伝統的な土器容器の役割

ワインづくりの世界で「アンフォラ」と呼ばれる土器容器は、古代から伝わる重要な道具のひとつです。現代でもその特徴が見直され、注目を集めています。

アンフォラの基本的な形状と素材

アンフォラは、粘土を焼いて作られる大きな壺のような容器です。口が細くなっており、胴体が丸みを帯びているのが一般的な特徴です。持ち手がついていることも多く、古代の運搬や保管に便利な形状が工夫されています。

主な素材は素焼きの陶器となっており、表面に釉薬をかけずに焼かれます。これにより、内部はわずかに空気を通す性質を持ちます。この微細な通気性がワインづくりに独特の効果をもたらし、味わいや香りに自然な変化を与えてくれる点が注目されています。

古代から続くアンフォラの用途

アンフォラは、紀元前数千年前の古代メソポタミアやエジプト、ギリシャ、ローマなど、多くの文明で使われてきました。当時はワインだけでなく、オリーブオイルや穀物など食品全般の貯蔵や輸送にも活用されていました。

特にワインづくりにおいては、発酵や熟成の容器として重宝されていました。大量生産や長距離輸送のために適した形状で、大きさもさまざまでした。こうした伝統的な使い方は、各地の遺跡からも多くのアンフォラが見つかっていることからもわかります。

現代ワインにおけるアンフォラの復活

近年、アンフォラは伝統の再評価とともに再び注目されるようになりました。特に自然派ワインの人気や、個性的な味わいを追求する流れの中で、アンフォラによる醸造が世界各地で復活しています。

現代のワイナリーでは、古代の技法を尊重しつつも、衛生面や品質管理の向上を目指して改良したアンフォラが用いられています。新しい発想と伝統の融合によって、他の容器では得られない風味やテクスチャーが生まれることが、現代アンフォラワインの魅力のひとつです。

アンフォラワインの特徴と味わいの違い

アンフォラで造られるワインには、独特の香りや味わいが生まれます。従来の樽やタンクでの醸造とは異なる、繊細で奥深い個性が楽しめる点が特徴です。

土器がもたらす微酸化作用と風味

アンフォラは、わずかに空気を通す性質を持っているため、ワインがごく緩やかに酸素と触れ合う「微酸化作用」が生じます。この作用によって、ワインの味わいがまろやかになり、果実味や複雑さがより引き立ちます。

一方で、木樽に比べて木の香りや成分が移ることがないため、ブドウ本来の風味を素直に感じやすい点も大きな違いです。微酸化によるやさしい口当たりと、素材そのものの個性が活きるのが、アンフォラワインの魅力の一つです。

樽やステンレスタンクとの比較

アンフォラと他の醸造容器を比べると、さまざまな違いが見えてきます。下記の表に主な特徴をまとめました。

| 容器 | ワインへの影響 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| アンフォラ | 微酸化、ナチュラルな味わい | 土やミネラル感が加わりやすい |

| 樽 | バニラやウッディな香りが加わる | 酸素との接触多め、熟成感アップ |

| ステンレスタンク | フレッシュな果実味をキープ | 酸化しにくく、香りは控えめ |

このように、それぞれの容器がワインの香りや味わいに独自の影響を与えています。アンフォラは自然な酸化による柔らかさや、土器ならではの落ち着いた風味が特徴的です。

アンフォラ特有の香りとテクスチャー

アンフォラワインには、「土っぽさ」や「ミネラル感」といった独特の香りが感じられることがよくあります。これは、土器の素材がワインに微妙な風味を与えるためと考えられています。

また口当たりに関しても、樽のような重さや甘みが強調されすぎず、爽やかで伸びやかな印象があります。果実味と酸味のバランスが心地よく、余韻に土壌や自然の要素を感じるワインが多いのもアンフォラならではです。

本当においしいワインをソムリエチームが厳選した赤ワインのセット!

ぶどうの品種やこだわり、香りや味わいについてのソムリエコメント付きでワインがより楽しめます。

世界各地のアンフォラと呼び方の違い

アンフォラと一口に言っても、その土地ごとに呼び名や製法が異なります。地域独自の伝統や工夫が、ワインの個性に色濃く影響しています。

ジョージアのクヴェヴリ製法

ジョージア(グルジア)では、「クヴェヴリ」と呼ばれる大型の土器が、数千年前からワインづくりに使われています。クヴェヴリは地中に埋めて使うのが特徴で、温度管理がしやすく、安定した発酵や熟成が可能です。

このクヴェヴリ製法は、ブドウの皮や種を一緒に発酵させるため、ワインにしっかりとしたコクや独特の色合いが生まれます。ジョージアワインの大きな特徴であり、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

イタリアやスペインでのアンフォラの名称

イタリアやスペインでも、土器の容器は伝統的に使われてきましたが、呼び方が異なります。イタリアでは「アンフォラ」とそのまま呼ばれることが多く、最近は新たな注目を集めています。

スペインでは「ティナハ」や「アラリュエロ」など、地域によってさまざまな名称が使われています。こうしたバリエーションは、その土地の歴史や文化に根ざしたものであり、造られるワインにも違いがみられます。

地域ごとの製法や伝統の違い

アンフォラの使い方や製法は、地域によって微妙な違いがあります。たとえば、ジョージアのクヴェヴリは地中に埋めて使い、イタリアのアンフォラは地上で使われることが多いです。

また、素焼きの質や形状、内部の仕上げ方なども地域の伝統によって異なります。こうした違いが、ワインの香りや味わい、熟成の仕方に独自性をもたらしています。世界各地のアンフォラワインを比べてみるのも、ワイン愛好家の楽しみのひとつです。

静かに熟成された、海の底の奇跡。

海底で眠り、極上のまろやかさをまとった一本を、あなたの特別な日に。

アンフォラワインの選び方とおすすめ生産者

興味があっても、どのアンフォラワインを選んだらよいか迷う方は多いでしょう。選び方のポイントや、世界で注目される生産者を紹介します。

初心者におすすめのアンフォラワイン

アンフォラワインを初めて選ぶ際は、飲みやすくバランスのよい味わいのものから試してみると安心です。白ワインやロゼタイプは重すぎず、土器由来の風味もやさしく感じられます。

また、ラベルや説明に「アンフォラ熟成」「クヴェヴリ使用」など明記されているものは、土器ならではの個性をしっかり楽しみたい方におすすめです。価格帯もさまざまなので、まずは手頃なものから選び、少しずつ自分の好みを見つけていくのがよいでしょう。

自然派ワインとしてのアンフォラ

アンフォラワインは、自然な造りを目指す生産者に特に人気があります。添加物を極力使わず、ブドウ本来の味わいを大切にしたいという考え方と、土器の特徴がとても相性が良いためです。

そのため、自然派ワインとして販売されているアンフォラワインも多く見られます。オーガニックやビオと呼ばれるワインと並べて紹介されることも増えており、健康志向や環境に配慮したい方にも注目されています。

世界で注目される生産者と代表的な銘柄

アンフォラワインの世界的な広がりとともに、注目される生産者や銘柄も増えています。下記に代表的な例を挙げます。

| 生産者名 | 地域 | 代表的な銘柄 |

|---|---|---|

| ポンタシオーネ・アグリコーラ・フォリーニョ | イタリア | アンフォラ・ビアンコ |

| イアゴ・ビティアシュヴィリ | ジョージア | クヴェヴリ・ソーヴィニヨン・ブラン |

| カサ・バルバラン・ナチュラル | スペイン | ティナハ・ブランコ |

これらの生産者は、伝統を守りつつも革新的なワイン造りを続けています。輸入ワインショップや専門店で手に入りやすいものもあるので、気になる銘柄を探してみるのも楽しみのひとつです。

まとめ:アンフォラがワインにもたらす新しい魅力と古代からの伝統

アンフォラを使ったワインは、古代の知恵と現代の感性が融合した、今注目のワインスタイルです。土器独自の風味や、土地ごとの伝統が詰まった味わいは、ワインの楽しみ方をさらに広げてくれます。

伝統を知り、新しい魅力を発見する入り口として、ぜひアンフォラワインを手に取ってみてください。奥深い個性と歴史ある味わいが、ワインとの時間をさらに豊かにしてくれるでしょう。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットして、おうち飲みを楽しもう!