\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットして、おうち飲みを楽しもう!

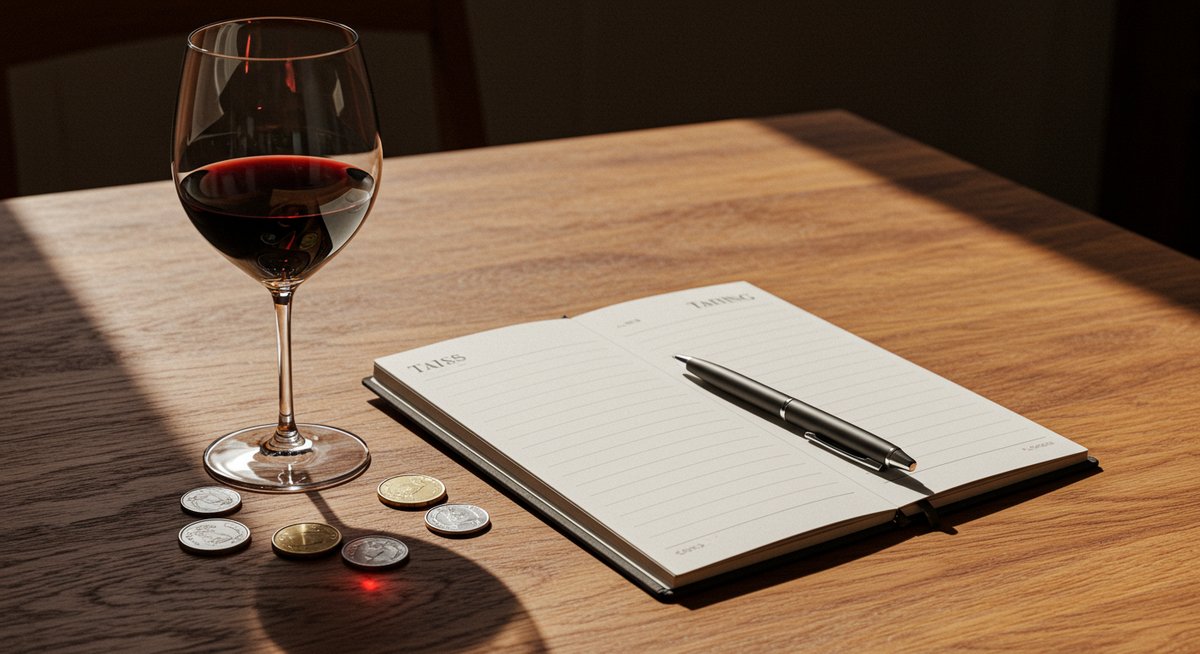

ワインのテイスティングノートとは何か

ワインのテイスティングノートは、味や香り、色などワインの印象を記録するためのメモです。自分なりの感想を残すことで、ワイン選びや楽しみ方に役立てられます。

テイスティングノートを活用するメリット

ワインのテイスティングノートを活用すると、過去に飲んだワインの特徴や感想を振り返ることができます。これにより、好みの傾向を知ったり、同じワインを何度も買わないようにしたりと、日常のワイン選びが効率的になります。

また、テイスティングノートをつけることで、味や香りを意識して飲む習慣が身につきます。結果として、ワインの魅力をより深く味わえるようになり、自分だけの楽しみ方が広がります。友人との情報交換にも役立つため、ワインの会話が弾むきっかけにもなります。

ワインのテイスティングノートに記載する主な項目

テイスティングノートに記載する基本的な項目は、ワインの色・香り・味わい・余韻・気づいた特徴などです。具体的には下記のような内容が一般的です。

| 項目 | 内容例 |

|————|————————|

| 色調 | 赤・白・ロゼなど色の種類、明るさなど |

| 香り | フルーツ、花、スパイスなど感じ取った香り |

| 味わい | 甘み、酸味、渋み、コク、バランスなど |

これらの項目に加え、飲んだ日付やワインの銘柄、生産地、価格、合わせた料理なども記録しておくと、後日振り返る際に役立ちます。

テイスティングノートの始め方と準備するもの

テイスティングノートを始めるために特別な道具は必要ありません。ノートやメモ帳、ペンがあれば十分です。最近では、専用のテイスティングノートやアプリもありますが、まずは手軽な方法で始めてみるのがおすすめです。

ワインを味わう際は、グラスを用意し、静かな環境でゆっくりと観察しましょう。必要に応じて、色や香り、味を比較できるよう、複数種類のワインを用意するのも良い方法です。記録すること自体が楽しみになるよう、無理せず気軽に始めてみてください。

ワインの色と香りを記録するポイント

ワインの色や香りは、そのワインの個性を知る大事な手がかりです。観察しやすいポイントを押さえて記録すると、違いや自分の好みが見つけやすくなります。

色調から読み取れるワインの特徴

ワインの色調を観察することで、品種や熟成度、味わいの特徴を推測できます。たとえば、赤ワインなら鮮やかなルビー色は若いワインに多く、オレンジがかった色は熟成が進んでいる印です。白ワインでは、薄いレモン色はフレッシュさ、黄金色は熟成や樽の影響が感じられます。

ワインをグラスに注ぎ、白い紙の上で色を比べる方法がおすすめです。色の明るさ、濃さ、透明感、縁の色合いに注目し、感じたことを素直に書き残しましょう。色の変化を記録することで、同じ品種でも造り手や年ごとの違いが見えてきます。

香りの種類とアロマの表現方法

香りの記録では、まずどんな香りを感じるか意識してみましょう。ワインの香りは「果実系」「花系」「スパイス系」などいくつかのカテゴリーに分けると表現しやすくなります。

| 香りの系統 | 例 |

|————|———————-|

| 果実系 | りんご、イチゴ、柑橘、ベリーなど |

| 花系 | バラ、スミレ、アカシアなど |

| スパイス系 | 胡椒、ナツメグ、シナモンなど |

感じ取った香りは「強い」「ほのか」など強さも一緒に書き添えると、より自分らしいノートになります。わからない時は「フルーティ」「フローラル」など大まかな感想でも構いません。

香りを記録する際の注意点

香りを記録する際は、周囲のにおいに注意しましょう。香水や料理の匂いが強い場所では、ワイン本来の香りがわかりにくくなることがあります。

また、最初にグラスを軽く回してから香りをかいでみて、時間の経過や温度変化による違いも観察してみてください。感じたことを素直に書くことが大切です。難しく考えすぎず、自分の言葉で記録し、後で見返したときに思い出せるようにしておくと便利です。

本当においしいワインをソムリエチームが厳選した赤ワインのセット!

ぶどうの品種やこだわり、香りや味わいについてのソムリエコメント付きでワインがより楽しめます。

味わいの書き方とチャートの活用法

ワインの味わいは、甘み、酸味、渋み、コクなど複数の要素がバランスを作っています。感覚的な部分も多いですが、記録のコツを知っておくと整理しやすくなります。

味わいを言語化するコツ

味わいを記録する際は、飲んだ瞬間に何を感じたかを素直に書いてみましょう。たとえば「さっぱり」「まろやか」「しっかりした酸味」など、自分が感じた言葉で十分です。

具体的には、下記の要素に注目すると表現しやすくなります。

- 甘み(果実の甘さ、残糖の強さ)

- 酸味(さわやか・まろやか・控えめなど)

- 渋み(タンニンの量や質感)

- コク(味に厚みがあるか、軽やかか)

迷った時は、市販のテイスティングチャートや「味の五角形表」などを参考に、該当する項目に印をつける方法も便利です。

味のバランスや余韻の記録方法

ワインの印象をより深く記録するには、味のバランスと余韻(飲んだ後に残る味や香り)にも注目しましょう。バランスとは、甘み・酸味・渋みなどが調和しているか、それぞれが強調されているかという感覚です。

また、余韻については「短い」「中程度」「長い」といった長さや、「果実の香りが続く」「渋みが残る」など残る印象を具体的にメモしておくと振り返りに役立ちます。これらを記録することで、好みのタイプやシチュエーションごとの選び方がスムーズになります。

味わいチャートやツールの使い方

味わいを客観的に整理したい場合は、「味わいチャート」を使うのが便利です。市販のテイスティングノートには五角形や棒グラフのチャートがあり、甘み・酸味・渋み・コク・余韻などを数値や印で記録できます。

このようなツールを使うことで、ワインごとの違いが視覚的に分かりやすくなります。手書きのノートでも、簡単なチャートを自分で描いて活用することができます。アプリやウェブサイトでもチャート機能があるので、自分に合った方法を見つけてみてください。

静かに熟成された、海の底の奇跡。

海底で眠り、極上のまろやかさをまとった一本を、あなたの特別な日に。

テイスティングノートを活用したワイン選び

テイスティングノートに記録する習慣を続けると、自分に合ったワインを見つけやすくなります。買い物やプレゼントの際にも、役立つ参考資料として活用できます。

テイスティングノートがワイン選びに役立つ理由

ワインは種類が多く、どれを選べばよいか迷いがちです。テイスティングノートがあると、過去に飲んで好みに合ったものや、逆に苦手だったものを一覧で確認できます。これにより、同じような味わいのワインを選ぶ際や、新しい銘柄にチャレンジする際にも指針になります。

また、ノートの記録をもとに店員やソムリエに相談することで、より自分に合ったワインをおすすめしてもらいやすくなります。自分の好みを言葉で伝える手助けにもなるので、ワイン選びの幅が広がります。

ノートを比較して自分好みを見つける方法

複数のワインのテイスティングノートを見比べることで、どんなワインが好きなのか、共通の特徴が見えてきます。たとえば、好みのワインに共通する「果実味が強い」「酸味が控えめ」などが分かれば、次回のワイン選びがしやすくなります。

- 同じ品種や産地ごとの違いを比較する

- 価格帯ごとの違いを整理する

- イベントや記念日などシチュエーション別に好みを見つける

このようにノートを活用すれば、単なる記録だけでなく、自分だけのワインリストを作る楽しみにもつながります。

アプリやテンプレートの活用法とおすすめ

最近では、無料のテイスティングノートアプリやテンプレートが多く用意されています。アプリを使うと、スマートフォンで手軽に記録できるだけでなく、写真や評価点、飲んだ場所なども一緒にまとめられます。

一例として下記のようなツールがあります。

| ツール名 | 特徴 |

|————–|————————|

| Vivino | 写真登録や評価機能、世界中のユーザーレビュー |

| Wine Notes | シンプルな入力画面と味わいチャート機能 |

| テンプレート | 手書き用、印刷して使えるシート |

自分の使いやすい方法を選び、楽しみながら続けていくのが長続きのコツです。

まとめ:テイスティングノートで広がるワインの世界と楽しみ方

テイスティングノートは、ワインの味わいや香りを記録し、好みや傾向を知るのに役立つ便利なツールです。記録を続けることで、ワインの選び方や楽しみ方がより豊かになります。

難しく考えず、自分なりの言葉や感じたままを残していくことで、ワインを飲む時間が特別なものになります。テイスティングノートを通じて、新しい発見や自分だけの楽しみ方を見つけてみてはいかがでしょうか。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットして、おうち飲みを楽しもう!